Quel giorno che ho conosciuto The Jayhawks.

Era un giorno di tanti anni fa, eravamo all’inizio dell’autunno del 1992 e mi trovavo in uno dei primi supermercati col settore dedicato all’elettronica e vidi la copertina di un CD che mi colpì all’istante.

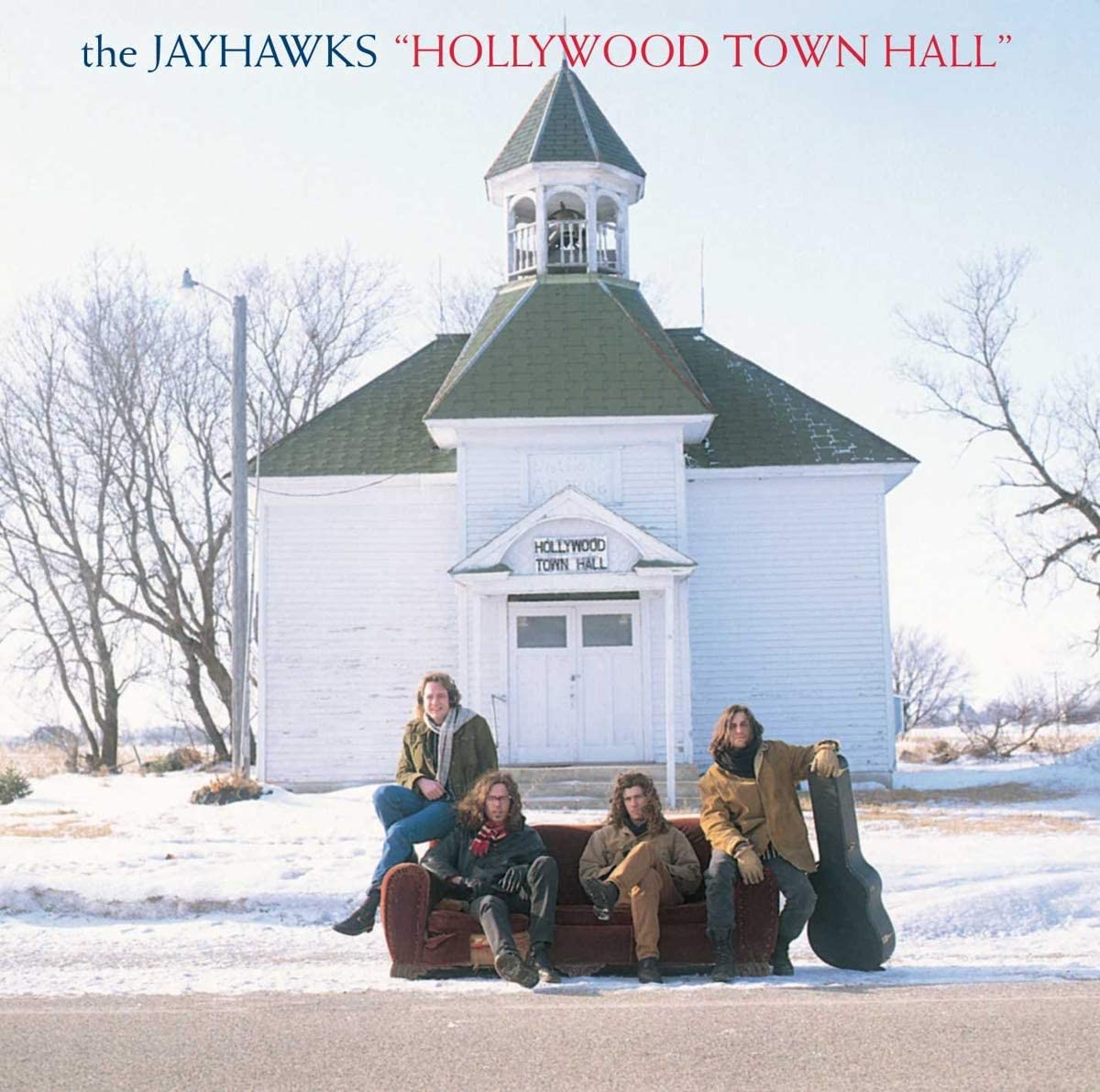

Rappresentava il tipico paesaggio americano della provincia, in pieno inverno con 4 ragazzi seduti su un divano (il divano fa molto Crosby, Stills & Nash) davanti ad una chiesa bianca che pareva uscita dalle immagini del film di Michael Cimino “Una calibro 20 per l’assassino” con Clint Eastwood e uno stellare Jeff Bridges (uno dei miei attori preferiti).

È stato un amore a prima vista e, vincendo la tentazione di acquistarlo immediatamente, mi sono recato al DiscoClub Parma, il mio negozio di dischi di fiducia, perché non si comprano i dischi al supermercato, cazzo!

Se la copertina mi aveva colpito l’ascolto mi ha letteralmente conquistato dalla primissima nota di “Waiting For The Sun”. Una cosa così mi capitò qualche anno dopo con “Still Got Dreams” dei Mandolin’ Brothers, è una sensazione bellissima.

Allora non conoscevo per nulla i The Jayhawks, evidentemente mi erano scappate le recensioni del Buscadero che parlarono bene dei loro precedenti album, “Jayhawks” del 1986 e lo splendido “Blue Earth” di 3 anni dopo.

Ma questo “Hollywood Town Hall” è ancora meglio; un disco di pura musica americana della provincia con fortissime contaminazioni dal sound di Neil Young, The Band, Flying Burrito Brothers, Tom Petty ma con una grande personalità.

“Hollywood Town Hall”: il più bel disco dei The Jayhawks

Un disco dalla gestazione non facile in quando il produttore George Drakoulias (quello che ha anche scoperto i Black Crowes) oltre a portare il quartetto ad una major, la Def American, pretendeva la sostituzione del batterista Ken Callahan, cosa non avvenuta, e fermato i lavori per quasi un anno per carenza di fondi.

Ci volle l’intervento del boss dell’etichetta per arrivare al completamento del disco con l’aggiunta del piano del magnifico Nicky Hopkins (1944-1994), che aveva prestato la sua arte al gotha della musica mondiale (basti citare su tutti Rolling Stones, Jefferson Airplane, Jerry Garcia Band) e dell’Hammond di Bemmont Tench direttamente dagli Heartbreackers di Tom Petty.

Anche Chaeley Drayton, noto batterista, rientrò nel progetto; bisognava accontentare anche il produttore. Il disco che scaturì da queste sessions ci regala 10 brani dal suono molto intenso, particolarmente convincente sia nell’uso delle voci che degli strumenti. La band cresciuta sulle sponde del Mississippi in quel di Minneapolis, nel Minnesota gira attorno alle fondamentali figure dei cantanti e chitarristi Mark Olson e Gary Louris, mentre Marc Perlman col suo basso condivide con Callahan la buona sezione ritmica.

Dopo la bellissima e ruspante traccia iniziale, dove piano e organo introducono la Gibson SG di Louris resa grintosissima dall’uso di un vecchio Fuzz Face, tocca alla ballata più folk “Crowded In The Wings” che gioca con un bellissimo ritornello e ci trasporta alla seguente “Clouds”, schietta e briosa.

“Two Angels” arriva dal precedente album e qui si arricchisce ulteriormente con steel guitar che ci ricorda lo Young degli esordi. Ancora il “loner” canadese con la sua influenza sulla bellissima “Take Me With You (When You Go)”, molto roots e con un solo di chitarra (sempre Louris) di gran gusto.

“Sister Cry” mette in risalto l’uso abbinato delle due voci che qui risulta particolarmente riuscito, soprattutto nei ritornelli. Brano orecchiabile ma di gran gusto.

Come traccia 7 troviamo “Settled Down Like Rain” che ci riporta indietro nel tempo e noi ci andiamo molto volentieri che quasi non vorremmo più tornare alla realtà, ma continuare a vivere in quel sogno musicale che erano i primissimi e irripetibili anni ’70.

La Guild acustica di Olson ci accompagna tra le note di “Wichita” e anche qui il solo fuzz+tremolo di Louris colpisce i punti giusti, mentre basso, batteria ed Hammond (Tench) danno lezioni di stile.

Il viaggio tra gli spazi infiniti descritti nella bella “Nevada, California” ci portano alla conclusiva “Martin’s Song”, perla easy-listening che chiudeva anche il precedente “Blue Earth”, brano delicato nel tipico suono alternative-country del quale i Jayhawks sono stati dei paladini.

Gran bel disco, vetta assoluta della loro produzione, purtroppo più raggiunta nel prosieguo della carriera del quartetto ricca anche di furiose liti tra i due leader che hanno decretato l’uscita dalla band di Olson.

[Antonio Boschi]

2 Responses

Vero Antonio, bellissimo disco. Non lo presi alla sua uscita ma anni dopo quando lo trovai in economica insieme al primo ” Bunker House” ma ricordo tutti quegli articoli sul Mucchio Selvaggio e Buscadero. Stranamente però e come mi successe con il brillante esordio dei Counting Crows, sono dischi che non sono mai riuscito completamente a memorizzare o perlomeno diversi loro brani…e forse il bello sta proprio lì, ascoltarli riascoltarli con la sensazione di averli appena comprati !!

Armando

Ciao Armando,

ma hai ragione, il bello della musica che nulla è scontato… Le emozioni che ricevi tu sono spesso differenti da quelle di altre persone, anche se in sintonia con gli ascolti.

A me di questo album, al di là delle canzoni, è il tipo di suono… un groove molto particolare che denota una produzione assai matura che – man mano nel tempo – andava perdendosi causa il “fai da te” che non è sempre sinonimo di bellezza.

Ad ognuno la propria professione, da una parte il musicista, dall’altra il produttore che sa come assemblare il disco.

Su questo aspetto si potrebbero fare discussioni a non finire.