La Pepsi-Cola è, probabilmente, uno dei prodotti commerciali con cui la pubblicità ha maggiormente influenzato la popolazione afro-americana negli Stati Uniti, in quegli anni in cui essere di colore negli USA era una vera e propria condanna.

Ma vediamo quanto la pubblicità possa aver “cambiato” lo stile di vita degli americani.

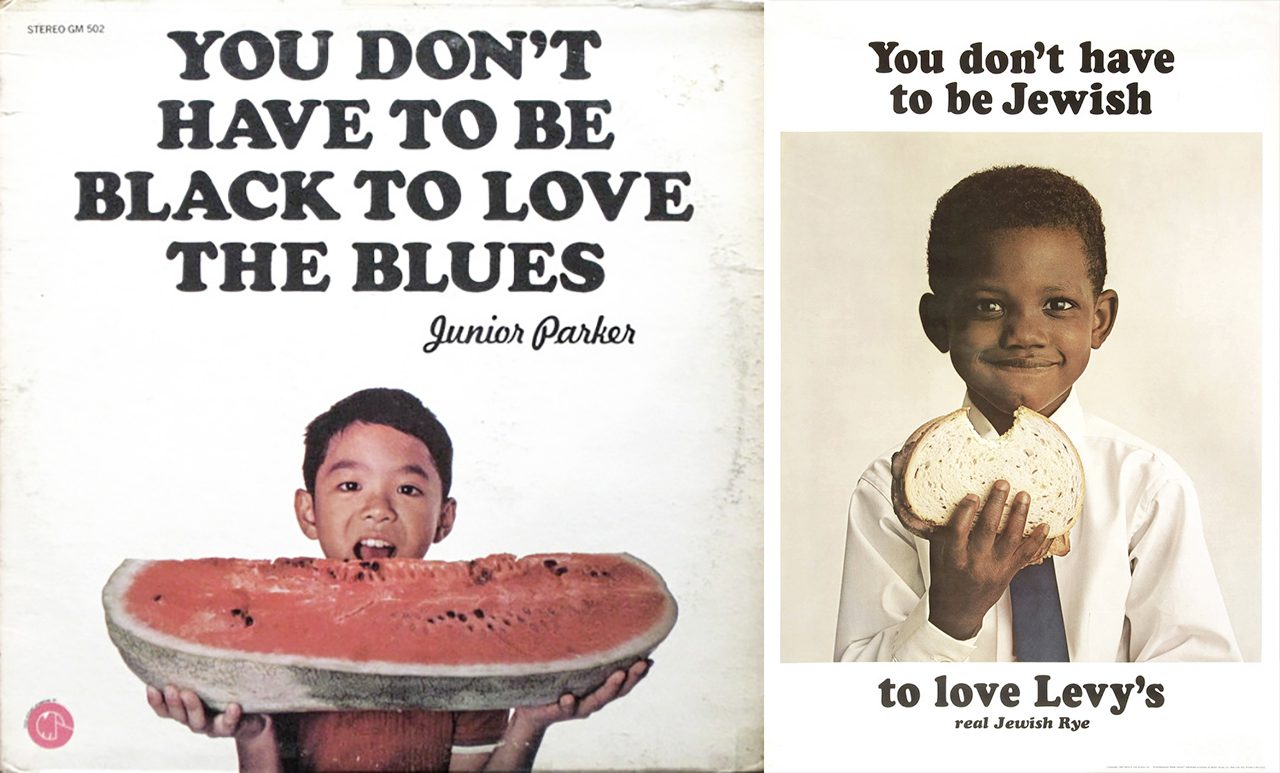

Quando nel 1971 la Groove Merchant pose sul mercato discografico l’album di Junior Parker “You Don’t Have To Be Black To Love The Blues” i giochi erano già fatti.

La bellissima immagine di copertina, infatti, traeva spunto da una azzeccatissima campagna promozionale ideata dalla DDB (Doyle Dane Bernbach), una delle agenzie di pubblicità più importanti al mondo.

Tra i clienti della celebre agenzia newyorkese – oltre alla Polaroid, alla Volkswagen (furono loro a reclamizzare il celebre Maggiolino), alla compagnia di noleggio auto Avis e al Presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson – troviamo la Levy, una marca di pane di chiara origine ebraica che, pur da anni sul mercato, voleva lanciarsi in maniera importante sull’intero territorio statunitense.

La cucina Kosher era ancora vista – siamo nel 1964 – come riservata ai soli ebrei, perciò Judy Protas ideò, assieme all’art director William Taubin, lo slogan “You don’t have to be jewish to love Levy’s”.

“Non devi essere ebreo per amare il pane Levy” era lo slogan che affiancava immagini di newyorkesi vistosamente non ebrei che contemplavano quasi estasiati una fetta del pane di segale prodotto dall’azienda.

Tra coloro anche un bimbo di colore e l’immagine piacque così tanto a Malcolm X che volle farsi fotografare, sorridente, davanti al manifesto che faceva bella mostra di sé nella metropolitana e lungo le strade cittadine.

Ma non fu certamente merito della DDB se la figura degli afroamericani riuscì ad ottenere un meritato rispetto, bisogna fare un passo indietro di un paio di decenni per arrivare ad un epocale punto di svolta.

Da quando negli USA la tecnologia di stampa litografica a colori venne utilizzata per uso commerciale, e parliamo della seconda metà del XIX Secolo, la rappresentazione degli afroamericani avveniva unicamente utilizzando immagini stereotipate, alcune delle quali divenute delle vere icone, ancora oggi impiegate su alcuni prodotti.

I neri statunitensi venivano rappresentati come poveri ignoranti, sottomessi, a volte grotteschi, comunque sempre idonei unicamente per lavori spesso umilianti, di fatica, e sempre subordinati ai bianchi.

Alcuni prodotti come Uncle Bens o Aunt Jemima sono ancora oggi in commercio con quelle immagini che ci riportano al periodo della schiavitù, magari oggi viste con una certa simpatia ed ironia, ma non lo furono senz’altro in quei terribili anni dove una sorta di schiavitù psicologica veniva applicata a quelle figure che ritraevano un intero popolo con labbra spesse, occhi sporgenti e smorfie distorte.

Fu nei primi anni del Novecento che i consumatori afroamericani vennero presi di mira come segmento di un mercato specifico. Si iniziava ad intuire che c’era – comunque – una vasta area commerciale in espansione.

Nel South Carolina una società di gas, in collaborazione con il governo locale e un gruppo ecclesiastico, produsse una scuola di cucina per servitori “negri” che venne promossa da una più che redditizia campagna pubblicitaria.

Anche il mercato discografico iniziò ad interessarsi all’universo degli afroamericani e nel 1920 la Okeh pubblicò “Crazy Blues”, un brano composto da Perry Bradford ed interpretato da Mamie Smith. L’inaspettato successo di vendite portò la General Phonograph Corp – casa madre della Okeh – ad investire sul nuovo mercato, con l’immagine della Smith ad imperversare sui principali giornali riservati ai neri.

Si stava delineando – grazie ad uno studio condotto sulle abitudini di vita e sul reddito degli afro-americani – che quella popolazione considerata fino ad allora inutile ed improduttiva poteva, invece, trasformarsi in una importante forma di nuovo reddito per l’economia bianca statunitense.

Nel 1930 venne stimato che il reddito disponibile dei consumatori neri all’epoca equivalesse a circa 1,65 miliardi di dollari sonanti. Ma fino ad allora era un mercato a senso unico fino a quando, negli anni Quaranta, vi fu una svolta basilare che contribuì ad abbattere i pregiudizi razziali negli States.

Mentre nel mondo dello sport alcuni campioni di colore iniziarono ad infrangere quelle che parevano essere insormontabili barriere, anche nel campo della pubblicità iniziarono ad operare persone di colore, coinvolte nella vendita di prodotti realizzati da neri, per un pubblico di neri e attraverso media neri.

Fu la nota multinazionale di bibite analcoliche PepsiCo una delle prime in assoluto ad intravedere la necessaria svolta che doveva eliminare il cliché del nero relegato a lavori subalterni quale domestico, facchino o lustrascarpe ma, piuttosto, trasformarlo in elegante e disinvolto cittadino della nuova middle class americana che stava sorgendo.

Ovviamente questo azzardo – voluto dall’allora presidente Walter Staunton Mack Jr. – destabilizzò e fece letteralmente imbestialire il popolo segregazionista, Ku Klux Klan compreso, del South Carolina che rispose con durissime ripercussioni, ma la strada era tracciata, anche se ci sarebbero voluti decenni per vederne gli effetti benefici.

L’avvento della Pepsi-Cola nella pubblicità americana

Partendo dalla leggendaria rivalità tra Pepsi e Coca-Cola ecco la coraggiosissima avventura di un gruppo di risoluti professionisti afroamericani capace di creare, all’interno dell’universo economico americano, una nuova forza lavoro “diversa”, che seppe fare buona parte della storia di questa celebre bevanda creata nel 1897 a New Bern, North Carolina, dal farmacista Caleb Bradham.

Non si trattava solamente di aprire le porte a portentosi neri, campioni nelle loro attività atletiche, col chiaro intento di aumentare gli introiti delle varie società bianche, ma di portare l’integrazione razziale all’interno del mondo degli affari, nel cuore della società bianca.

Un invito rivolto ad una nuova popolazione a competere per ottenere gli stessi lavori dei bianchi nella gerarchia aziendale. Partito come esperimento voluto da Walter Mack con l’assunzione del ventottenne Herman T. Smith, la Pepsi affiancò ben presto a costui anche Allen L. McKellar e Jeanette Maund, due giovani stagisti, il cui compito era quello di aiutare l’azienda – ancora una piccola realtà con forti margini di crescita – ad espandere il proprio mercato tra i nuovi consumatori afroamericani.

Ma fu dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale che il progetto assunse maggior vigore, anche grazie alla vittoria su Hitler che aveva instillato in parte della popolazione la voglia di ricostruire un mondo più giusto ed equilibrato.

In quegli anni la popolazione di colore stimata era di circa 15 milioni di persone, ovvero oltre il 10% dell’intera nazione degli Stati Uniti. Un numero che, al contrario di quanto stava accadendo nel mondo dell’economia statunitense, non andava sottovalutato e, infatti, nel 1947 Pepsi assunse – in qualità di vicedirettore commerciale e responsabile vendite di quello che era definito il “negro market” – Edward Francis “Ed” Boyd, anch’esso un afroamericano, nato e cresciuto in California, che ebbe l’idea di rivoluzionare la pubblicità della bevanda mostrando i neri come appartenenti alla classe media.

Ed Boyd e il team vendite Pepsi unicamente composto da afroamericani nel 1947

Alla guida di un team composto da soli afroamericani Boyd si mosse all’interno dell’intero territorio americano – non senza enormi difficoltà causate dalle leggi sulla segregazione razziale (la temibile Jim Crow su tutte) ampiamente in vigore in gran parte dell’America ma, anche, contestazioni intestine da parte dei colleghi bianchi e del KKK – trovando proprio in queste difficoltà la chiave di svolta per convincere la popolazione di colore a passare dalla rivale Coca-Cola alla Pepsi, anche in virtù delle direttive interne dell’azienda di Atlanta che non prevedeva l’assunzione di afroamericani, oltre ad essere chiara sostenitrice del Governatore segregazionista della Georgia Herman Talmadge.

Questa politica fece impennare il mercato delle vendite della Pepsi arrivando in poco tempo, ad esempio nella metropoli Chicago, a superare la rivale.

Se da una parte abbiamo un presidente lungimirante come Mack, che aveva come unico scopo quello del profitto, dall’altra con un team perennemente in viaggio e diventato vero esempio di comportamento possiamo intravedere dei precursori del Movimento per i Diritti Civili.

Parlando nelle chiese dei neri, nei circoli femminili, nelle sedi associative, nei campus e nelle sale dei congressi il team aveva sparso il seme che veniva rafforzato dalle immagini pubblicitarie che urlavano giustizia e dignità con eleganza e senza alcun segnale di violenza.

Nel 1950 Walter Mack, dopo un acceso scontro col consiglio di amministrazione, lasciò l’incarico e l’azienda ridimensionò notevolmente il sostegno a Boyd che, un anno dopo, sciolse il gruppo.

Ma il colpo era stato assestato nel migliore dei modi e nel 1952 sul Wall Street Journal apparve un ampio servizio che illustrava il “negro market” e dove veniva evidenziato come il reddito complessivo della popolazione nera era valutato in quindici miliardi di dollari, con un incremento del 50% rispetto a soli 5 anni prima.

Dopo lo scioglimento del gruppo la maggior parte di essi continuò la propria carriera nell’ambito degli affari e, addirittura, Harvey Russell nel 1962 venne eletto come il primo afroamericano alla vicepresidenza della Pepsi-Cola.

Quelli furono anni fondamentali, di lotte e di scontri, grazie al sostanziale contributo del Movimento guidato dal Rev. Martin Luther King Jr., ma ci piace segnalare anche all‘importantissimo contributo di questi “eroi nascosti”, che ebbero il coraggio di affrontare il sistema, regalando dignità al popolo afroamericano, assieme alla dolcezza della loro bibita.

Antonio Boschi [fonte Il Blues n. 151, Giugno 2020]

No responses yet