Ascoltando “Purgatory” di Tyler Childers mi venne da affermare – eravamo nel 2017 – che chi dice che la musica americana langue sbaglia e di grosso.

Sono persuaso che ci sarà sempre spazio per buona musica, magari più in certi periodi che in altri, ma è inevitabile che l’onda abbia presto picchi verso l’alto, soprattutto con le nuove leve.

Quell’anno sul mercato discografico della sezione “Americana” erano arrivati i nuovi album di Jake Xerxes Fussell (“What In The Natural World”), artista che avevamo avuto ospite al Rootsway Festival anni fa e mi convinse particolarmente in un pomeriggio a tavola con amici e chitarre, oltre a “The Nashville Sound” di Jason Isbell e questo “Purgatory” dell’ancora sconosciuto Timothy Tylor Childers da Lawrence County, nel Kentucky, piccola cittadina già famosa per aver dato i natali a Ricky Scaggs.

Tutti album di grande spessore, dove emerge il suono americano, abbinato ad una grande personalità di ogni esecutore. Tyler Childers è senza dubbio quello che si avvicina maggiormente alle influenze country, anzi in alcuni punti è country music pura, ma di quella fatta come Dio comanda, senza stringere l’occhio al pop e, soprattutto, al business nashvilliano che di danni ne ha fatti anche troppi nel tempo.

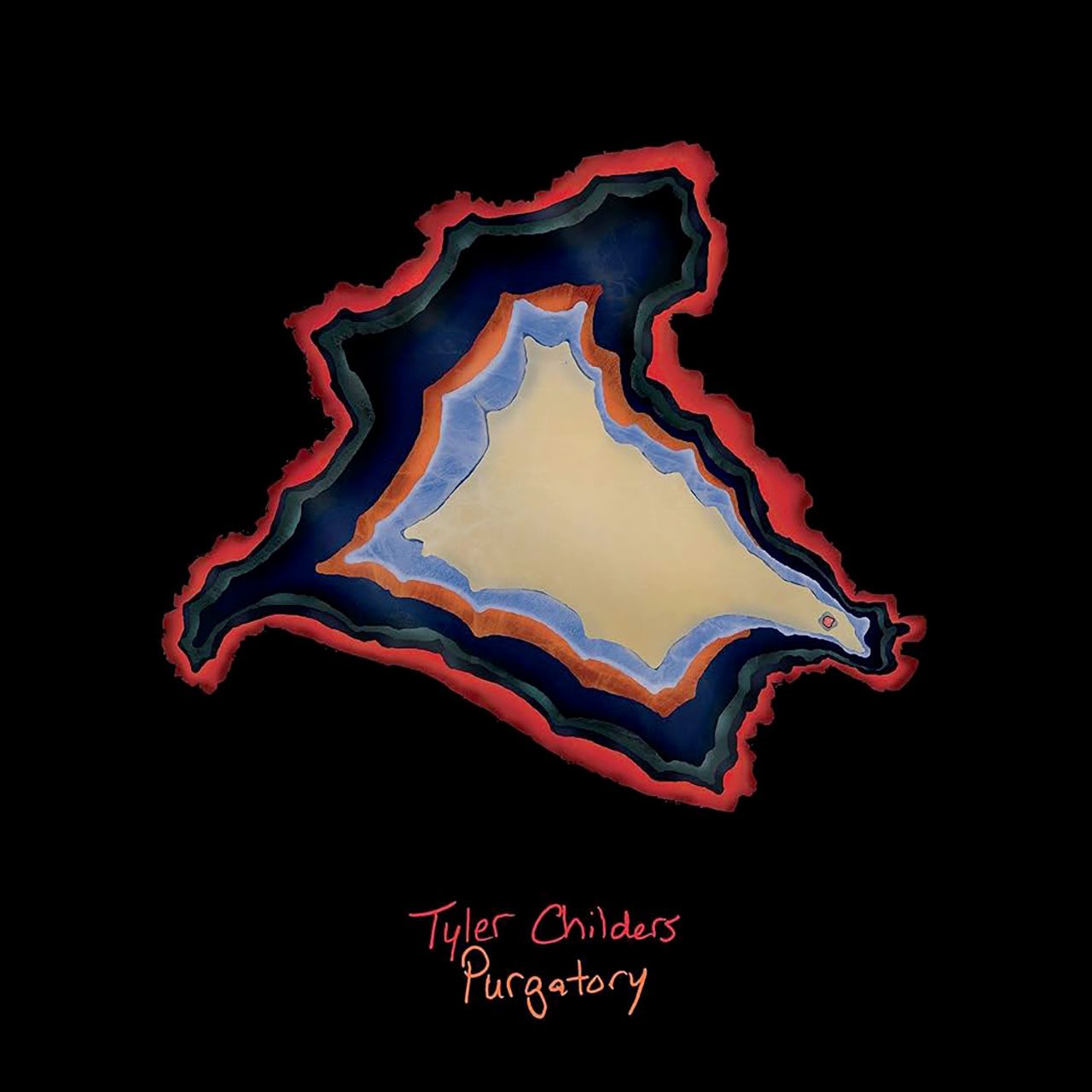

Tyler Childers – “Purgatory”

“Purgatory” profuma di America, di quella vera, quella rurale, quella coi problemi di droga, di alcol, del portare a casa la pagnotta – il vero purgatorio americano – con ballate solari e polverose, con banjo e mandolino ma, anche, con chitarre elettriche distorte.

Registrato presso gli studi Butcher Shoppe di Nashville ed uscito per l’etichetta Hickman Holler Records (HHR001) è un disco che mette il luce una grande voce, una chitarra senza tanti fronzoli, diretta e sincera come i testi raccontati dal giovane kentuckiano che si fa aiutare nelle sue dieci composizioni da Sturgill Simpson che produce l’album e la mano del conterraneo ex Sunday Valley si fa sentire nel suo lavoro affiancato da David Ferguson, un altro che sa il fatto suo.

Il sound di questo album trae ispirazione dal meglio del country anni ’70, tra honky tonk alla Jerry Jeff Walker ai celebri Outlaws che ci avevano fatto sognare da giovani.

Ma ci sono anche le grandi ballate e accenni al bluegrass che sanno distinguersi ed elevano il disco.

Si parte con il violino di Stuart Duncan e la pedal steel guitar di Russ Pahl in “I Swear (to God)” subito seguita dalla bellissima “Feathered Indians” col mandolino di Michael J. Henderson che abbandona le chitarre per un attimo, mentre la sezione ritmica è saldamente nelle mani di Michael Bub al basso e alla batteria troviamo Miles Miller.

“Tattoos” è il primo pezzo da novanta, ricorda il miglior Steve Earle e questa ballata merita grande attenzione, con fraseggi di gran classe e cristallina bellezza.

“Born Again” è un bel country venato di quel rock che emergerà maggiormente nella seguente “Whitehouse Road”, altro gran brano scritto tempo indietro e trasformato da Simpson col nostro a regalare brividi con la sua voce.

Tyler ha un timbro molto bello, con una cadenza che ricorda vagamente Steve Young (non è difficile, tra l’altro, sentirgli fare “Rock, Salt & Nails” nei suoi concerti) e in “Banded Clovis” – piccola gemma suddivisa tra chitarra, banjo, mandolino con la pedal e la sezione ritmica che lavorano indietro – emerge questa influenza, che certamente non è un demerito.

Tocca alla title track che a ritmo quasi bluegrass ci fa capire la sottile differenza che c’è tra inferno e paradiso, proprio quel purgatorio dal quale è facile “salire o scendere”.

“Honky Thonk Flame” ha un andamento quasi borderline con la steel guitar di Pahl che conferisce un pathos quasi macabro, mentre il violino di Duncan ci fa tornare coi piedi per terra.

“Universal Sound” potrebbe essere uscita dalle sessions dei dischi più rock di John Hiatt, tipo “Perfectly Good Guitar” e si estranea un po’ dal resto dell’album, senza dar noia, anzi facendoci prestare ancor più attenzione.

Il Tyler solo voce e chitarra, però, ha un fascino ancora maggiore, un mix tra il primo Dylan e i grandi cantautori texani, e la conclusiva “Lady May” ne è una eloquente conferma.

Brano meraviglioso, intimista, che ci regala un interprete di gran classe con il rosso ragazzone del Kentucky e la sua Martin D28 pronto ad affrontare quello che diverrà un luminoso futuro che si stava aprendo verso la via di un meritato successo, fatto di una serie di album tutti di grandissimo livello e personalità.

Se ancora non conoscete Tyler Childers segnatevi questo nome, merita grande attenzione.

[Antonio Boschi]

No responses yet