L’errore più grossolano che viene fatto parlando di Doc Watson è quello di classificarlo tra i chitarristi bluegrass. Chi, nonostante tutto, si ostina a limitare il raggio d’azione di questo grandissimo esponente della musica popolare americana evidentemente non si è ancora reso conto di quale importanza abbia avuto questo fondamentale artista del North Carolina scomparso il 29 maggio del 2012 alla non trascurabile età di 89 anni, quasi tutti dediti alla musica.

Arhtel Lane Watson nasce, nel marzo 1923, a Deep Gap – piccolissima frazione a oltre 900 m slm nella contea di Watauga – nel Nord dello Stato e nel pieno delle Blue Ridge Mountains, che fanno parte della catena degli Appalachi, e attraversata dalla Statale US 221 che in quel punto prende il nome “Doc & Merle Watson Highway”. Questi territori, ovvero l’area appalachiana che comprende i due Stati della Carolina, il Kentucky, la Virginia e il Tennessee sono da considerarsi, al pari del Delta del Mississippi, tra le aree più povere e retrograde di tutti gli USA ma, proprio per quello, dove la musica popolare ha mantenuto un maggior controllo sulle musiche popolari, almeno fino all’arrivo della radio, della televisione e dei primi fonografi sui quali era possibile ascoltare le prime incisioni che l’astuto mercato aveva fatto giungere anche in quelle desolate lande statunitensi.

Ma fino a quel momento era la trasmissione orale dei brani, soprattutto salmi religiosi, che ci ha consentito di poter ascoltare ancor oggi musiche tradizionali giunte dalla vecchia Europa oppure i primi blues che, si presume (ma c’è chi dubita di ciò), possano aver avuto origine nella lontana Africa e il motivo, crediamo, sia ben chiaro a chiunque. Il North Carolina è stato uno dei più fertili terreni in fatto di repertori di canzoni e tradizioni di tutto il Sud degli Stati Uniti e già nel 1916, quando l’etno-musicologo inglese Cecil J. Sharp (1859-1924) iniziò la sua attività di ricerca, trovò nelle sei Contee occidentali dello Stato – conosciute come Great Divide – materiale importantissimo, come possiamo leggere nella prefazione della seconda edizione di “English Folk Songs from the Southern Appalachians”. Sharp si era trasferito in quelle montagne dimenticate da Dio per andare a recuperare i suoni tradizionali della vecchia Inghilterra, ormai totalmente abbandonati sull’isola britannica, ma ancora ben vivi tra le popolazioni rurali degli Appalachi.

Ma veniamo al nostro protagonista la cui avventura terrena non è iniziata certamente nel migliore dei modi. Infatti alla tenerissima età di nemmeno un anno, causa un’infezione agli occhi, il piccolo Arthel perse totalmente la vista, cosa che – nonostante tutto – non gli impedì di avere una vita indipendente grazie anche agli incoraggiamenti del padre General Watson e della madre Annie Greenie. Erano quelli gli anni antecedenti la Grande Depressione e il piccolo Arthel, sesto di nove fratelli (cosa assai comune in quel periodo) viveva in un’atmosfera rurale dove la musica era spesso presente.

La madre usava cantare durante le faccende domestiche, si cantava quando la famiglia si riuniva la sera prima di coricarsi leggendo capitoli della bibbia e armonizzando alcuni inni della “Christian Harmony”, la raccolta di inni post Guerra Civile che, dal 1886 fino ai primi anni ’20, si fece strada in più case di montagna che qualunque altro libro di musica sacra. Si cantava (sempre la madre) per far addormentare i figli e ballate come “The House Carpenter”, “Katie Mory” o “Wreck On The C & O” (solo per citarne alcune) divennero ben presto capisaldi del “database” mentale di Watson. E poi c’era, ovviamente, la messa domenicale dove il canto era una delle principali attività per grandi e piccini.

Fu, quindi, il vocalizzo l’unica attività musicale in quei primi anni poi, quando Arthel aveva circa sei anni, Babbo Natale pensò bene di iniziare l’intelligente attività di inserire ogni anno un’armonica nella calza attaccata al caminetto con le quali Doc cominciò ad armonizzare vecchi fiddle-tunes che il padre gli insegnava. Era evidente che il bimbo era particolarmente portato per gli strumenti così, sempre il padre, decise di costruire un banjo artigianale utilizzando una pelle di marmotta (o sarà stato un gatto?) che sovrappose ad un anello di acero per farne la cassa armonica.

Già il fratello Arnold era dedito a questo strumento a 5 corde e Doc si avvicinò anche alla chitarra imparando i primi rudimenti su una Stella che un suo cugino aveva lasciato a casa Watson. Nel frattempo il giovane Doc iniziò a frequentare la scuola per ipovedenti “Governor Morehead School” a Raleigh, importante centro culturale e Capitale dello Stato. L’aver frequentato scuole in aree urbane – al contrario di quelle di montagna – contribuì a creare in Doc la volontà di aprirsi agli ascolti dei vari generi musicali che arrivavano in quegli anni, senza diventare solamente un rappresentante della musica rurale della zona natia.

Che fosse Mountain Music, blues, hillbilly, jazz o i primi vagiti del rock’n’roll Watson assorbiva tutto e lo trasportava sulle corde della sua chitarra tanto che arrivò a formare la sua prima band che, al contrario di quanto si possa immaginare, era elettrica e il rock-a-billy divenne il suono di quel periodo, anche se le influenze degli ascolti di dischi di Gid Tanner, degli Skillet Lickers, di Al Hopkins, Buckle Busters, Riley Puckett e, soprattutto, della Carter Family, Jimmie Rodgers e di Mississippi John Hurt avevano contribuito a far nascere il grande amore per quella popular music che sarà il vero marchio di fabbrica del futuro Doc Watson.

Ecco, il diminutivo “Doc” giunse quasi per caso quando, dovendo esibirsi a una trasmissione radiofonica a Lenoir, in California, assieme a Paul Geer quando l’annunciatore se ne uscì con una lamentela sul nome troppo lungo. Lì presente c’era una ragazzina che suggerì spontaneamente di chiamarlo Doc, forse influenzata dalle vicende del celebre investigatore inglese uscito dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Ed ecco, da allora, che Doc divenne il nome di battaglia del giovane Arthel, e che lo accompagnò fino all’ultimo dei suoi giorni.

Nel frattempo Doc sposa Rosa Lee Carlton, classe 1931 (siamo nel 1947) dalla quale avrà due figli, Eddy Merle (1949) e Nancy Allen (1951). L’attività concertistica del nostro chitarrista continuava senza tregua e, appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Doc iniziò ad esibirsi come chitarrista nella band di Jack Williams nella vicina Johnson City, in Tennessee proponendo vecchi brani dei Tea For Two, brani pop di voga nel periodo mescolando il tutto con canzoni country & western e rhythm’n’blues.

Fu proprio in quel periodo che avvenne la svolta, ovvero quando agli inizi degli anni ’60 giunsero da New York, spronati dal crescente revival folkloristico, Ralph Rinzler ed Eugene Earle appositamente per registrare Clarence (Tom) Ashley scoprendo, nel frattempo, alcuni tra i migliori musicisti locali, tra i quali Watson. I due capirono immediatamente che si trovavano al cospetto di un vero fuoriclasse della chitarra e, allo stesso tempo, un personaggio carismatico, perfetto da proporre al nuovo pubblico che si stava avvicinando ai suoni delle tradizioni. Nella casa di Ashley a Mountain City, nel Tennessee, il duo con non poche difficoltà riuscì a convincere il giovane Doc ad abbandonare la propria Gibson elettrica e ad imbracciare una chitarra acustica che, da quel giorno, diventerà la sua inseparabile compagna.

Nemmeno sei mesi dopo, siano a marzo del 1961, Doc assieme a Gaither Carlton (che è anche suo suocero), Tom Ashley, Fred Price e Clint Howard partì per New York per esibirsi in un piccolo concerto organizzato dalla neonata “Friends Of Old Time Music” in un auditorium del centro città. In quell’occasione Doc si esibiva come parte del gruppo facendo solo alcuni assoli ma venne immediatamente scelto dal pubblico come proprio beniamino, cosa che fece parlare immediatamente del gruppo che iniziò a trovare date in lungo e in largo per la Nazione, partecipando a numerosi festival folkloristici che culminarono con un buon contratto all’Ash Groove di Los Angeles.

Tra il celebre locale californiano e le svariate apparizioni nei club newyorkesi l’attività concertistica di Watson stava iniziando a diventare alquanto intensa anche se i guadagni erano sempre troppo risicati, oltre al problema di trovarsi spesso lontano da casa e dalla famiglia, sovente solo in una grande metropoli. Iniziò, infatti, in quegli anni ad esibirsi in solitudine e – grazie ai suoi modi gentili che proiettavano autenticità – a costruire uno spettacolo che viveva sulla sua grande capacità di mescolare brani musicali con battute e conversazioni che ipnotizzavano il pubblico, che fosse quello di un piccolo club come di un grande festival, quasi fossero tutti ospiti nella sua veranda di casa a Deep Gap.

Se Doc avesse potuto guardare il mare di persone accorso ai suoi show avrebbe potuto notare che il pubblico, composto da svariati musicisti, era attentissimo a come le sue dita si muovevano sulla tastiera. Avrà sicuramente potuto notare l’assoluto silenzio che accompagnava ogni sua interpretazione, segnale inequivocabile della massima attenzione dedicata all’ascolto. In quegli anni ebbe la possibilità di conoscere e frequentare Mississippi John Hurt, un mito per lui, e tra le principali influenze blues, come facilmente riscontrabile nelle varie tracce discografiche dove Doc si esibisce in un fingerpicking nel perfetto stile del bluesman di Avalon.

Doc Watson e Gaither Carlton al Newport Folk Festival del 1963

Il 1963 fu l’anno della svolta con la celebre apparizione al Newport Folk Festival dove Maynard Solomon, proprietario della Vanguard Records, lo notò e gli propose un contratto per la propria etichetta e alla registrazione del primo omonimo album che lo vedeva ritratto, in una foto in bianco e nero, con la sua Martin D 18. Stanco e in grande difficoltà nei suoi continui spostamenti in totale solitudine, Doc decise di portare con sé il figlio Merle che – nel frattempo – aveva imparato a suonare la chitarra con una progressione nell’apprendimento impressionante tanto che il padre partì per un tour di un paio di mesi col giovanissimo figlio che stava iniziando a suonare la batteria e tornò che era un chitarrista già pronto per le prime apparizioni in sua compagnia.

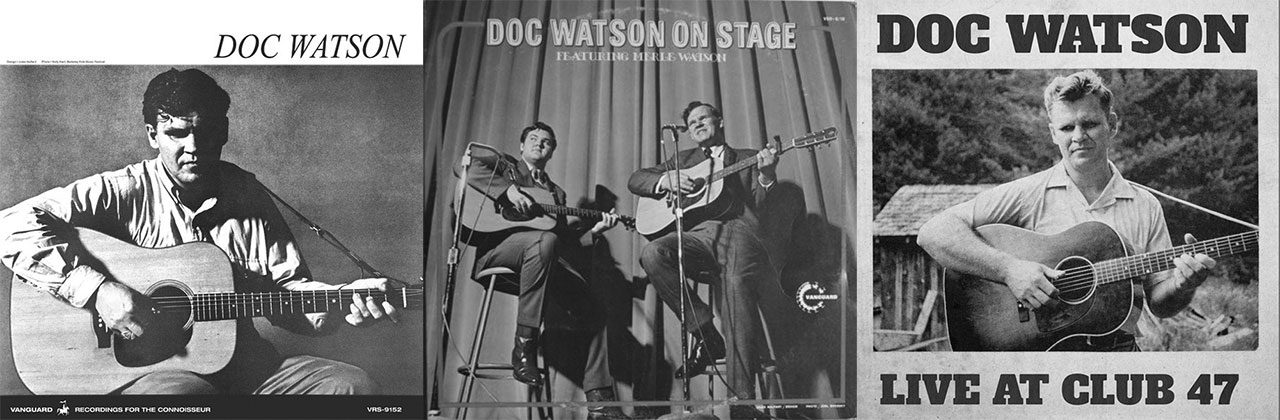

Era l’inizio di una fulgida carriera fatta di ottimi dischi e tantissimi concerti, ma ci sono due album fondamentali per scoprire il vero Doc Watson e percepirne la vena blues che mai ha abbandonato il repertorio di questo geniale chitarrista. In ordine di uscita “Doc Watson On Stage” (Vanguard, 1971) – che riprende due serate dell’anno precedente alla Cornell University e alla Town Hall di New York assieme al figlio Merle – e il recente “Live At Club 47 (YepRoc, 2018) che vede Watson impegnato in solitudine in un concerto nell’allora celebre locale di Cambridge, Massachusetts il 10 febbraio 1963.

Due registrazioni di importanza vitale per capire la musica popolare statunitense, grazie ad un interprete allo stesso tempo innovativo tanto quanto rispettoso delle tradizioni che non ha mai voluto accantonare che, al contrario, ha contribuito a proporre e a promuovere quasi fosse una missione. Doc si cimenta in brani popolari degli Appalachi, fiddle tunes e blues eseguiti principalmente alla chitarra ma senza disdegnare l’utilizzo del banjo a 5 corde, dell’autoharp e dell’armonica. Poi c’è la voce, unica, inimitabile, quasi fosse un nonno buono che racconta le favole ai nipotini, anche quando i brani proposti contengono – invece – testi che narrano le tristezze e la povertà di anni duri e difficili anche per una nazione come l’America.

Alla chitarra passava senza difficoltà dal flatpicking, di cui è stato un maestro, al fingerpicking, soprattutto nei brani blues, come nella sue versioni di “Sitting On Top Of The World” oppure “Deep River Blues” per non parlare di “Train That Carried My Girl From Town” e di “Worried Blues” dal repertorio di Frank Hutchison, solo per fare un esempio. “Spikedriver Blues” rivive splendidamente e si percepisce magnificamente l’influenza di Hurt nello stile chitarristico.

Tre album fondamentali per conoscere la musica di Doc Watson

Con Doc Watson il blues prende ulteriore vigore, consegnandoci interpretazioni sentite e sincere, dove un bianco – una volta per tutte – ci fa capire che il blues è in ognuno di noi, senza barriere e differenze razziali. D’altro canto era abbastanza comune in quelle aree rurali dove Watson viveva che musicisti afro americani e bianchi amassero esibirsi assieme creando quella fondamentale contaminazione sonora che porterà alla nascita del rock’n’roll e tutti i suoi derivati. Un merito anche di Doc Watson, artista da amare incondizionatamente.

[Antonio Boschi, per gentile concessione Il Blues]

2 Responses

Bellissimo articolo Antonio, che fa il paio con l’ altrettanto bella retrospettiva apparsa sul Buscadero del numero scorso. Certe cose vanno dette e soprattutto verso chi crede che la musica americana abbia barriere e steccati. Così non è…i primi a dirlo sarebbero poi soprattutto i musicisti, almeno nella maggior parte dei casi, eccetto quei pochi però che anteponendo la propria avversità verso uno di questi generi ne ha falsato a volte il lato storico… ma quella è un’ altra cosa. Penso ad alcune dichiarazioni espresse anni fa da Etta James che vedeva nella musica Americana tutta…un grande patrimonio e questo basterebbe a valorizzare questa bella retrospettiva. Ma purtroppo e soprattutto in Italia, se per lungo tempo in molti han creduto che chiunque imbracciasse una Martin acustica 6/ o 12 corde ed un reggiarmonica fosse country, la dice pure lunga su quanta malainformazione ha circolato !?! Per fortuna però le cose un po’ han preso un’ altra piega e non dall’ altro ieri ,se pensiamo al vecchio Mucchio Selvaggio o al Buscadero, ma è giusto sempre ribadirlo e apprezzabile lo sforzo e la convinzione di chi non si stanca di ripeterlo. Perché sarebbe riduttivo ed ingiusto pensare e far credere ancora ,che tutto sia fermo ai soli Beatles e Stones e oltre a quello sia esistito solo il Progressive e poco altro. Sento tanti spiriti tra la Hwy 49 e la 61 soffiare polvere sui crossroad stasera….

Armando Chiechi

Grazie infinite, Armando, i tuoi complimenti e la tua analisi mi fanno parecchio piacere.

Questo era un articolo già apparso su Il Blues n. 145, del dicembre 2018 ed ho letto con assoluto piacere anche quello apparso sul Buscadero, veramente ben fatto.

Il mio sogno – ormai lo dico da tempo – non è quello di convincere un mio coetaneo sulla qualità di certa musica (vecchi o nuova che sia) ma, piuttosto, un diciottenne, perché sono loro che devono e possono fare la bella musica del futuro, e con le giuste basi, i giusti ascolti loro sapranno stupirci.

Basta dargli fiducia, è il loro tempo.