Chi era il Reverend Gary Davis?

Proviamo ad immaginare New York tra la fine degli anni Quaranta e gli albori dei Seventies, quegli anni dorati per la musica folk statunitense che, all’ombra dei grattacieli di Manhattan, iniziava a diventare “matura” e a regalarci alcune gemme ancora oggi preziose più dei gioielli della corona della Regina Elisabetta.

Proviamo a pensare di essere catapultati, quasi per magia, nel Greenwich Village e in quella vasta area che da Washington Square si srotola verso le rive del fiume Hudson con MacDougal Street e i suoi tanti (oggi) celebri locali.

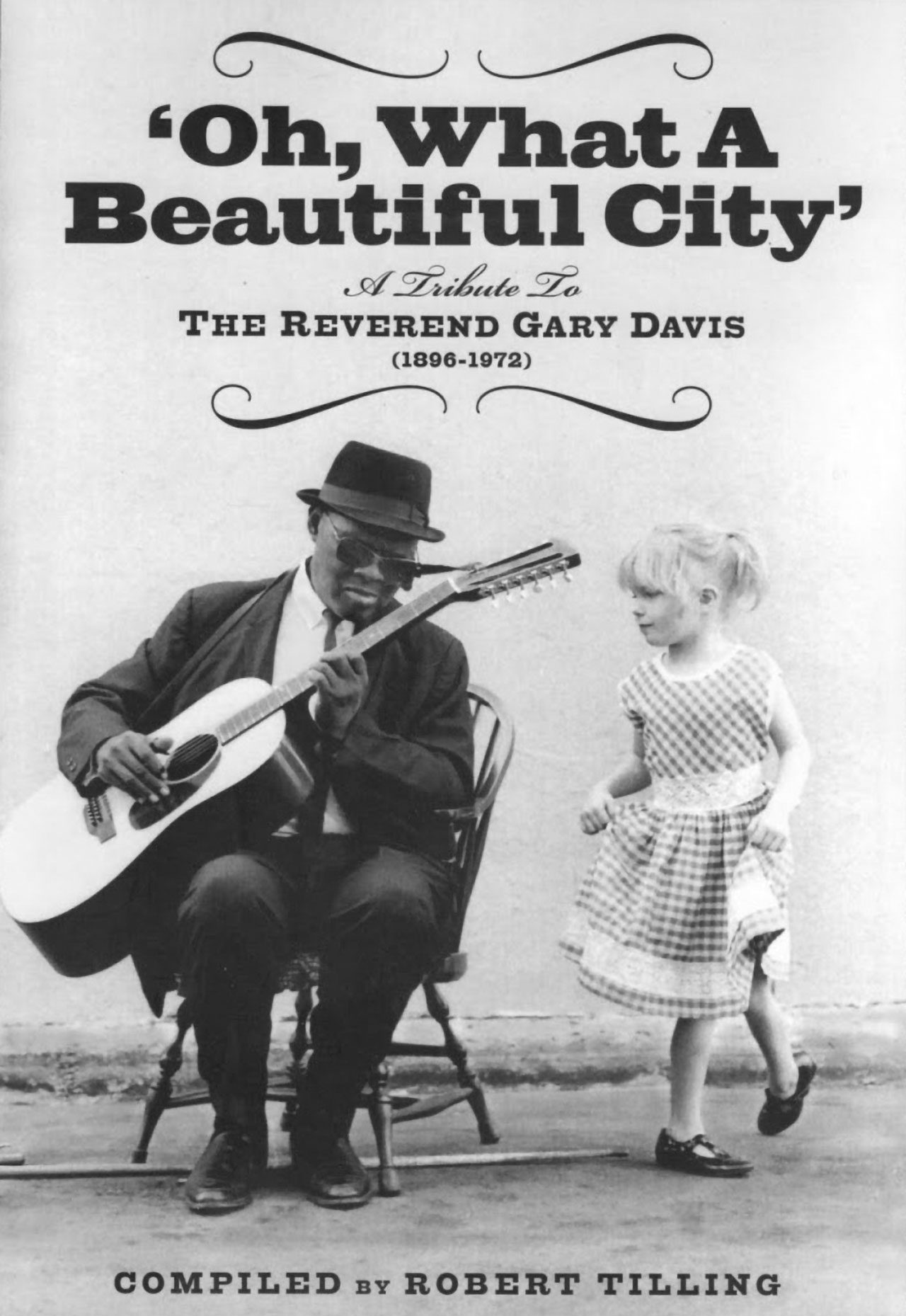

Proviamo a pensare di regalare un quarto di dollaro a quel corpulento uomo di colore e pure cieco che, all’angolo della strada e imbracciando la sua Gibson J-200, ci urla i suoi lamentosi gospel con quella voce che pare presa in prestito da una fabbrica di acido muriatico.

Beh, ci scommetto che a nessuno verrebbe da pensare che quell’uomo del South Carolina è uno dei principali “influencer” (si dice così oggi, giusto) dei chitarristi che faranno la storia della musica statunitense di quegli anni.

Nomi illustri come quelli di Dave Van Ronk, Paul Geremia, Ry Cooder, Taj Mahal, Bob Dylan, David Bromberg o Jorma Kaukonen. Persino i Grateful Dead dei fantastici primi anni devono tanto al Reverendo – eh, si, è pure prete questo – e basta ascoltare la loro meravigliosa, lisergica versione di “Death Don’t Have No Mercy” apparsa sul doppio vinile “Live Dead” per capire la grandezza di Blind Gary Davis.

Ma cosa ci fa un predicatore del South Carolina, per di più cieco, lungo le strade di una città peccaminosa come New York?

Reverend Gary Davis: gli inizi

Dobbiamo fare un passo indietro ed andare laddove piccole stradine si avvicinano alle pendici degli Appalachi, in pieno Piedmont, in quel di Laurens – capoluogo dell’omonima Contea, terra di sanguinose battaglie durante la Guerra di Secessione, nonché importante snodo ferroviario dove passavano migliaia di carri contenenti cotone e che diede i natali ad un altro celebre bluesman come Pink Anderson.

Qui, in una casetta di legno non perfettamente in squadro, l’ultimo giorno di aprile del 1896 vedono la luce, per pochi giorni gli occhi color cioccolato di Gary D. Davis.

La sfortuna si accanì quasi immediatamente sul piccolo neonato, anche se è proprio tutta la famiglia che non può considerarsi baciata dalla dea bendata.

Infatti il piccolo Gary sarà, assieme ad un altro degli 8 figli, l’unico ad arrivare a superare la pubertà. Il bimbo viene allevato dalla nonna paterna – il padre è troppo impegnato nelle sue scorribande danzerecce attraverso le varie contee, fino a trovare la morte presumibilmente in Texas, la madre con tutti quei parti aveva la testa altrove – in quella casa sperduta al limitare del bosco dove non sentivi nemmeno il fischio del treno che passava giù in città se non nelle giornate particolarmente limpide e l’unico suono era quello dei gufi dopo il tramonto.

Non è che ci sia tanto da fare per un bambino che vede solo una notte eterna sperso nel nulla, magari mentre i tuoi fratelli decidono di raggiungere anzitempo e controvoglia il creatore così, quasi per caso, il piccolo Gary sentì la melodia di una chitarra e ne rimase particolarmente attratto, tanto da desiderare di poterne possedere una ed imparare a replicare quei suoni che gli si erano fissati nella memoria.

Come spesso accadeva, dopo un periodo passato in compagnia di un’armonica, arrivò a costruirsi un rudimentale strumento sul quale iniziò a fare pratica, e si sa che in quegli anni per tanti artisti tutto ciò era abbastanza normale. Passavano le stagioni e il giovane Gary entra in contatto con il blues e, allo stesso tempo, iniziano a vedersi segnali di una innata abilità che lo porterà ad esibirsi giovanissimo con chitarra e banjo nelle feste campestri della zona.

Tra il 1912-13 avviene la prima importante evoluzione, entrando a far parte di una string band nella vicina Greenville che vede al proprio interno il coetaneo chitarrista Willie Walker, anch’esso cieco e considerato da tutti un vero fenomeno alla chitarra suonata in finger style, addirittura meglio di Blind Blake, che in quegli anni nutriva, ovviamente, un grandissimo consenso.

Walker fu un grande ispiratore per il giovane Davis e questa esperienza lo portò a decidere che nella propria vita la musica avrebbe avuto un ruolo fondamentale. Dopo alcuni anni, nel 1915, abbandona la cittadina sorta a ridosso delle Blue Ridge Mountain e attraversata dal fiume Reedy, per iniziare un’esperienza errabonda suonando agli angoli delle strade.

Si fermerà a Spartanburg dove inizierà a frequentare la South Carolina School for the Deaf and Blind, fondata oltre mezzo secolo prima dal reverendo Newton Pinckney Walker e qui inizierà la sua attività di insegnante di musica.

Nell’autunno del 1919 convoglia a nozze, ma il matrimonio non dura più di 5 anni, e vedrà la coppia spostarsi lungo la fascia orientale degli States.

Come nella maggior parte dei casi non ci sono notizie certe, anche se pare che tutto questo vagare lo fare arrivare a Durham, capoluogo dell’omonima contea nel North Carolina, e importante centro culturale dove incontrerà Blind Boy Fuller al quale impartirà fondamentali lezioni di chitarra creando quello che possiamo considerare il primo vero adepto di un personalissimo stile chitarristico.

Lo stile del Reverend Gary Davis spaziava tra blues, gospel, minstrel e hokum, perfezionandosi sempre di più, ma ci fu una radicale svolta quando, illuminato da una sacra luce, un ormai trentenne Gary Davis si avvicina con fervore alla religione tanto da venir ordinato ministro di Culto Battista nel 1933 in quel di Washington, North Carolina.

Questa importante svolta gli imporrà di variare la tipologia della propria musica che si sposterà quasi totalmente – come ovvio – verso il gospel anche se certe concessioni al blues sono rimaste, vedi – ad esempio – il suo continuo interpretare la celebre “Candy Man” che per il suo doppio senso esplicitamente sessuale non è certamente un brano da Chiesa Battista.

Viene coniato il termine “holy blues” per descrivere e catalogare il blues che il neo Reverend Gary Davis inizierà a proporre ad un pubblico sempre più attratto da questa forma di gospel basato su di una struttura tipicamente blues. Insomma un po’ come se il diavolo in persona si fosse redento e iniziasse a trasmettere messaggi religiosi.

Durham stava perdendo vigore come proposta musicale quindi – senza mai abbandonare la vocazione di redimere anime peccaminose – nel 1935 Davis parte assieme a Fuller verso il Nord del Paese e raggiunge la metropoli newyorkese che diventerà la sua definitiva casa.

Nella grande mela i due amici incidono le loro prime tracce tra il 23 e il 26 luglio che verranno lanciate sul mercato con le etichette Perfect e Melotone poco dopo.

Ora non vorrei soffermarmi troppo sull’ampia discografia di Davis, facilmente rintracciabile in rete, piuttosto quello che credo essere interessante è cercare di capire e sottolineare l’importanza di questo bluesman e del suo particolarissimo stile chitarristico.

Se il buon Dio ha regalato 5 dita per ogni mano al nostro reverendo, pare che lui se ne sia parzialmente infischiato, almeno per quanto riguardava la mano destra dove solo pollice ed indice incontravano le 6 (saltuariamente 12) corde della sua chitarra.

Ma quello che ne usciva era un timbro assolutamente innovativo per i tempi che, ancora oggi, può e deve farci riflettere. Da una parte un suono raffinato – anche grazie alla particolare abilità con la mano sinistra che sapeva muoversi sulla tastiera costruendo personalissime linee melodiche – in contrapposizione con la sua voce, dove il risultato era l’assoluto prevalere delle emozioni.

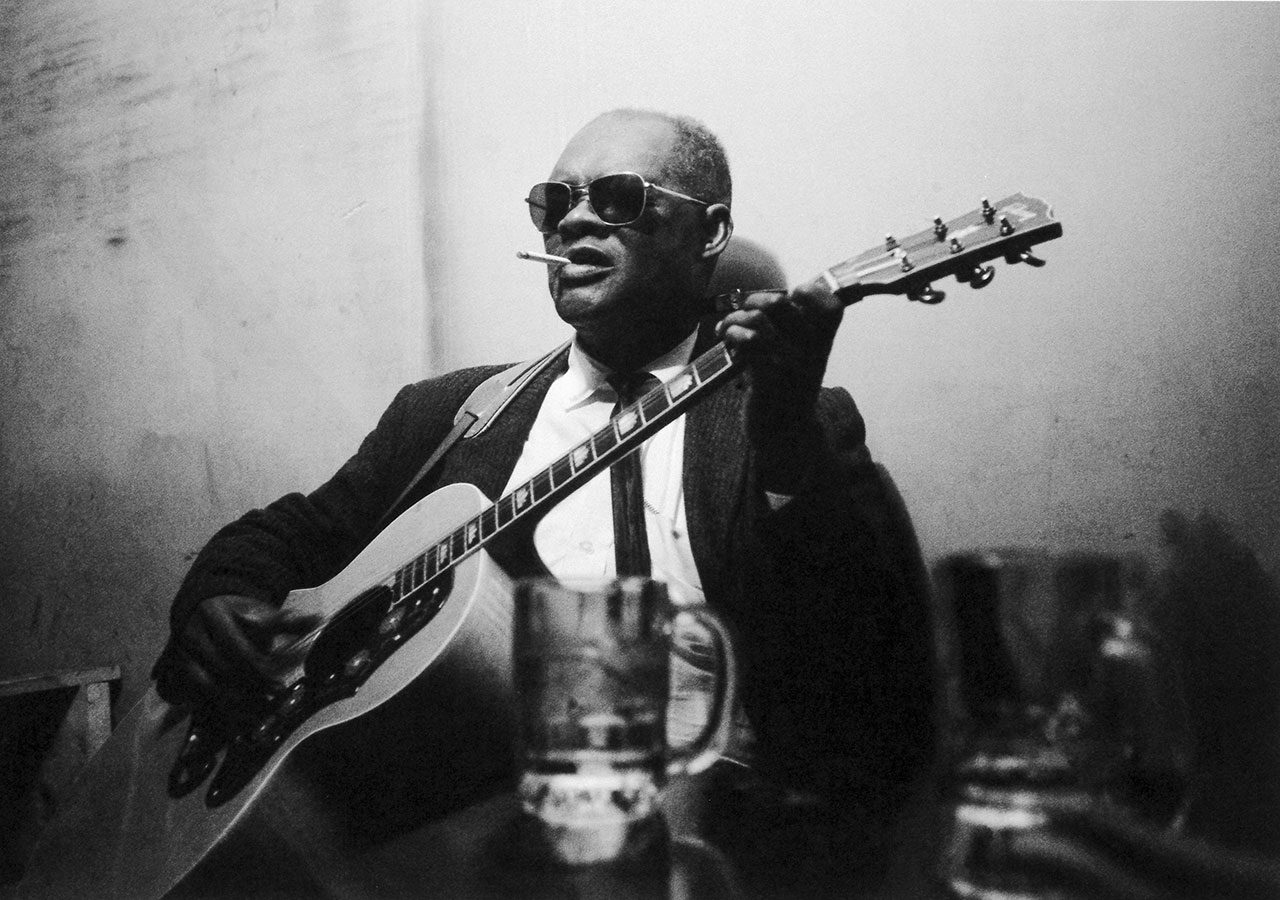

In definitiva ogni sua esibizione poteva essere considerata come una sorta di messa cantata con la chitarra a svolgere il ruolo di coro a suffragio di questo sacerdote che amava intrattenere le tante anime smarrite agli angoli delle strade di Harlem, nel Bronx o in quel labirinto di strade che caratterizza Brooklyn nonostante l’enorme pericolosità.

Ma non c’era verso di toglierlo dalla strada, quello era il suo pulpito e in più di un’occasione la polizia chiuse un occhio davanti a questo “negro” che cantava delle canzoni sacre. Diciamo che se avesse suonato del buon vecchio blues si sarebbe accorto di come il manganello non fosse in grado di andare perfettamente a ritmo col tempo, per non parlare delle tante chitarre che gli vennero rubate.

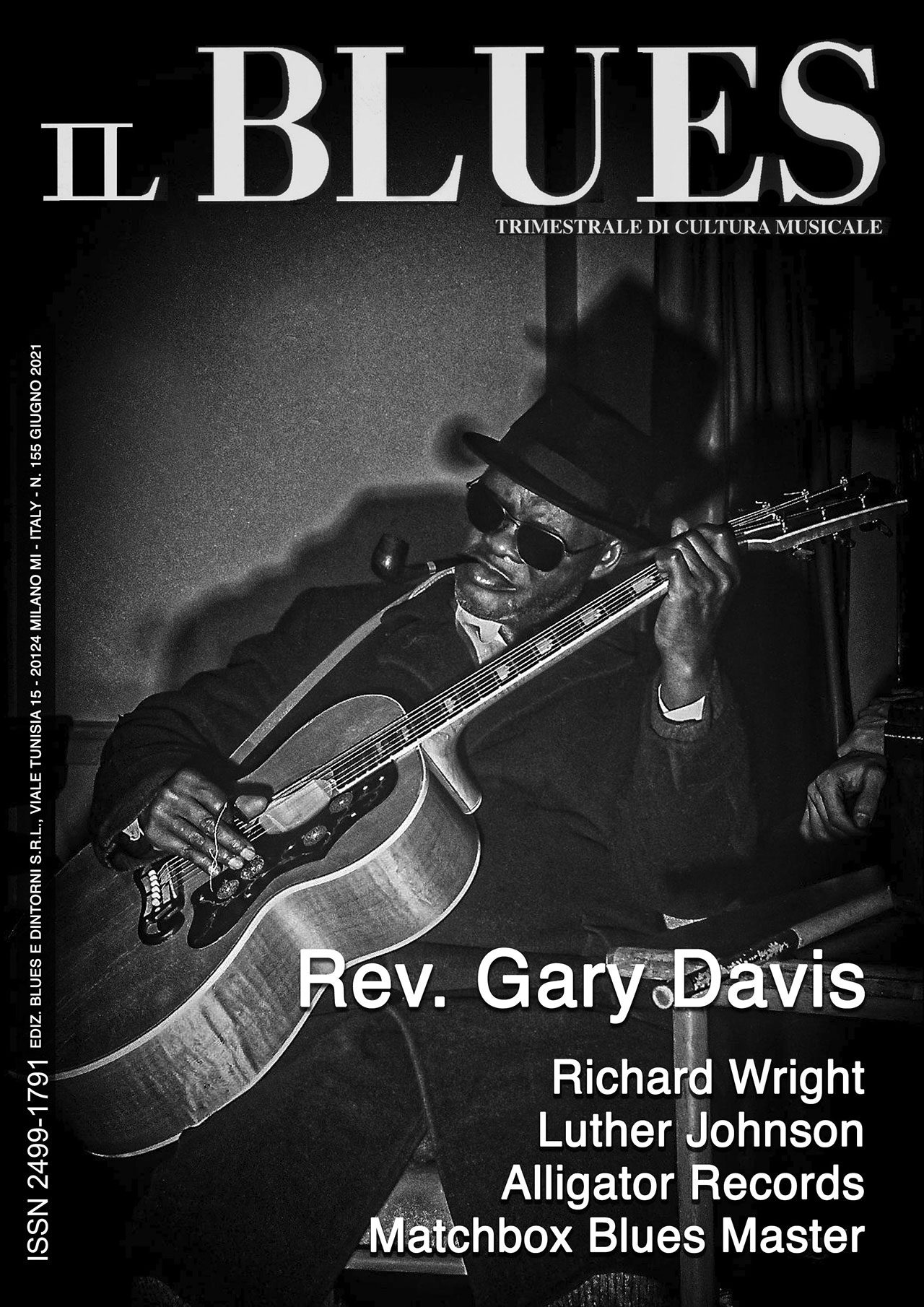

Reverend Gary Davis, copertina de Il Blues n. 155, Giugno 2021 (Manchester 1964, foto Brian Smith©)

New York, I festival e la celebrità

Ma questa era la vita che il Reverend Gary Davis aveva scelto, e questa era la New York che aveva imparato a conoscere a menadito, dove sapeva muoversi nella fitta rete della metropolitana come sulla tastiera della sua chitarra.

Facciamo anche un’altra considerazione, ovvero che la drammatica menomazione che colpiva tantissime persone, soprattutto di colore e di più che modesta classe sociale, determinava uno stile di vita e di apprendimento della musica molto particolare.

Abbiamo, quindi, avuto per questi musicisti da una parte la necessità di doversi guadagnare da vivere in una forma di semi-mendicanza ma – al contempo – la possibilità di sviluppare uno straordinario stile chitarristico nonché vocale.

La storia ci insegna che tra i principali bluesmen quelli che avevano perso la vista erano in numero veramente alto. Proviamo a pensare a quanti “Blind” abbiano fatto la storia del blues, da Lemon Jefferson, Willie Johnson, Fulton Allen (Blind Boy Fuller), Arthur Blake, Willie McTell, Joe Taggert e – ovviamente – il nostro Gary Davis.

Tutti dei veri fuoriclasse con un personalissimo stile che, ancora oggi, li eleva ben al di sopra di tantissimi altri esecutori, frutto di diverse influenze esterne, in una perfetta miscela tra le tradizioni popolari nere e quelle bianche che erano radicate negli Appalachi.

Gary Davis era un vero interprete di folk music, quando ancora questo termine non era abusato e privato della propria vera essenza, dove il blues peccaminoso imparato in gioventù si trasforma in un canto religioso che esce dall’anima di questo uomo nel contenuto, ma non nello stile che rimane quel fantastico mix di tutte le musiche che hanno contraddistinto il percorso di vita di Davis.

La nostra fortuna è che oltre alle tante incisioni abbiamo la possibilità di vedere filmati dove Gary Davis è immortalato mentre esegue i suoi brani, quasi sempre in compagnia di “Miss Gibson”, la scalcinata chitarra uscita dai celebri stabilimenti di Kalamazoo, nel Michigan.

Abbiamo, quindi, la possibilità di poter ammirare la straordinaria tecnica “a due dita” e, soprattutto, di poter assistere ad una sorta di catarsi mistica quando con il canto arriverà a elevare il messaggio di Dio costruendo un’esperienza emotiva di livelli supremi.

Un altro aspetto molto importante nella vita di Gary Davis sono state le lezioni di chitarra che impartiva, quasi fosse pure quella una missione, a musicisti spesso divenuti molto più famosi di lui, ad iniziare da Blind Boy Fuller, e che gioveranno in modo particolare di questi insegnamenti.

Solo con il revival folk degli anni ’50 e ’60 Davis potrà raggiungere un minimo di fama, per altro neanche cercata, giusto per diventare una sorta di faro per tanti musicisti, soprattutto bianchi, che in lui vedranno una delle principali guide musicali.

Era abbastanza usuale in quegli anni vedere dei giovani bianchi aggirarsi per le strade di Park Avenue – in pieno Bronx, insomma non proprio una tranquilla passeggiata – con una chitarra in mano e infilarsi in quel buio vicolo che portava a quella “hut” nascosta dietro ad un grande caseggiato che era la casa del Reverendo, il quale attirava i suoi allievi con il tipico «bring your money, honey» e i giochi erano fatti, perché una volta arrivati al cospetto di questo uomo, dall’aspetto magari non troppo rassicurante, e se riuscivi a sopravvivere al denso fumo dei suoi sigari White Owl che sembravano dei missili terra-aria e, magari, cercare di evitare che la cenere cadesse sui pantaloni di Davis ci potevi scommettere la camicia che ne uscivi che la chitarra la sapevi suonare decisamente meglio, e senza vendere l’anima a Belzebù.

Questo ce lo hanno testimoniato, tra i tanti, Dave Van Ronk o un giovanissimo Stefan Grossman, due tra gli artisti maggiormente influenzati da quest’uomo del South Carolina.

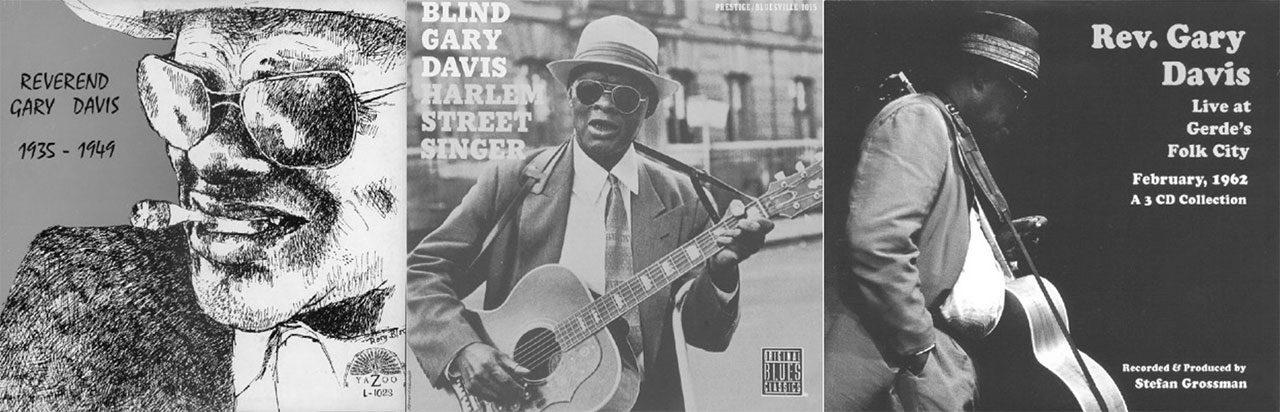

Quest’ultimo è l’artefice – oltre che di alcune pubblicazioni sullo stile chitarristico di Davis per la Oak – anche di tante registrazioni casalinghe o di varie serate pubbliche, tra cui quelle tenutesi nello storico locale del Greenwich Village Gerde’s Folk City nel febbraio del 1962 e immortalate su di un magnetofono Tandberg e confluite nell’omonimo bellissimo album del 2009.

Poter assistere ad un concerto del Rev. Gary Davis era come partecipare ad un rito mistico, soprattutto se il concerto era in uno dei tanti piccoli club newyorkesi dove si creava una speciale alchimia tra pubblico ed artista, e Davis era uno che te la sapeva raccontare giusta la messa, che te ne tornavi a casa con l’anima in pace.

Ascoltatevi la versione di “You Got To Move” che apre il sopracitato triplo CD live e ascoltate con attenzione con quale trasporto il pubblico seguiva questo carismatico e solitario uomo sul palco.

Tra l’altro mi preme sottolineare come questo album al pari di “Harlem Street Singer” edito dalla Prestige/Bluesville col numero 600878 (Il Blues n. 143) dovrebbero far parte della collezione di chiunque si consideri amante del blues.

Se “Miss Gibson” era la protagonista assoluta assieme alla voce, Davis non disdegnava di esibirsi anche con l’armonica a bocca per la quale aveva anche qui uno speciale stile e non era difficile vederlo imbracciare un five string banjo o una chitarra a 12 corde, quest’ultima soprattutto nell’ultimo periodo di vita quando le dita iniziavano a rallentare la propria velocità sulla tastiera ed erano necessari differenti “trucchi del mestiere”.

Poi c’era la voce di Davis, unica ed inimitabile poiché vera, capace di trasmettere tutta la drammaticità di cui è piena la bibbia, che taluni hanno provato a replicare con risultati mai all’altezza dell’originale.

La sincerità che troviamo in questo uomo è totale, sia nella predica che nel canto e, ancor di più, nel modo di suonare la chitarra, con quel fingerpicking che si fermava un attimo prima di superare la soglia del puro tecnicismo, perfezionando il suono ma togliendo la vera anima dello stesso.

Identica analisi per il conterraneo Doc Watson (Il Blues n. 145), anch’esso cieco (guarda caso) e tra i principali esponenti della chitarra flatpicking bianca.

Quando un giovanissimo Bob Dylan interpretò nel suo album d’esordio una versione di “Baby, Let Me Fallow You Down” – che Eric Von Schmidt diceva di aver ripreso da un’incisione di Blind Boy Fuller che a sua volta aveva imparato il brano dal Reverend Gary Davis – per il nostro amico pastore si aprirono le porte dei principali locali e dei festival che lo videro mattatore sia alla celebre Carnegie Hall, alla Columbia University e nel festival folk per eccellenza, quel Newport che sancì la vera esplosione del movimento folk anche al di fuori di New York e degli States.

Doc Watson, Reverend Gary Davis, Fred McDowell, Taj Mahal a Newport (foto Dick Waterman ©, tratta dal volume “Roots’n’Blues” edito da Mattioli1885)

Venne inserito nel tour in Inghilterra del 1964 denominato “A Blues & Gospel Caravan” assieme a Sonny Terry & Brownie McGhee, Sister Rosetta Tharpe, Muddy Waters, Otis Spann e Mississippi John Hurt, esibizione rintracciabile nell’album Document “Manchester Free Trade Hall 1964” del 2008, dove ritornò l’anno seguente assieme a Buffy Sainte-Marie e Ramblin’ Jack Elliot.

L’Inghilterra lo accolse e lo apprezzo un’ultima volta nel 1971 non molti mesi prima che il suo vecchio e stanco cuore decidesse di porre fine alla vita terrena di questo grande personaggio, il 5 maggio del 1972 (una data destinata ai grandi condottieri).

Ma lui era pronto alla chiamata e c’è solo da sperare che lassù ci siano sempre una Miss Gibson pronta per lui e anche i suoi sigari.

A noi terreni restano la sua musica e il suo messaggio, ricchi d’amore e di dolore ma privi d’odio, e questo dovrebbe essere un segnale fondamentale, ed è per questo che dobbiamo tramandarlo.

Poi, chissà, che un giorno non si abbia la fortuna di incontrarlo, lui ne era convinto.

Magari aveva ragione lui.

Antonio Boschi [Fonte: Il Blues n. 155, Giugno 2021]

Comments are closed